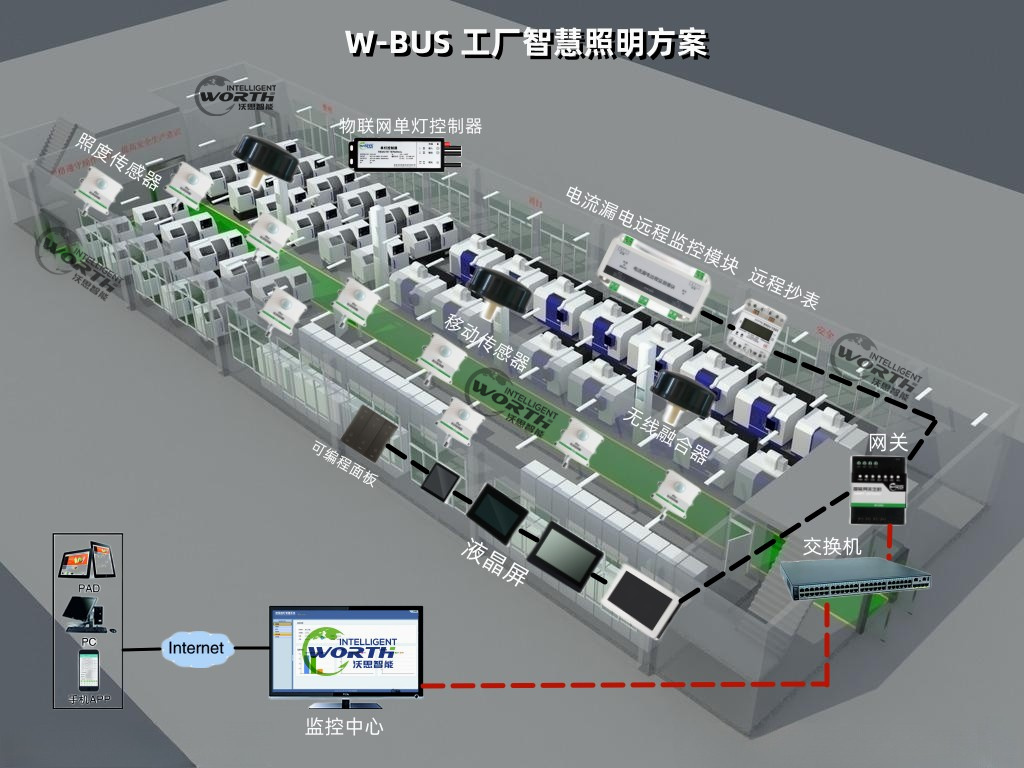

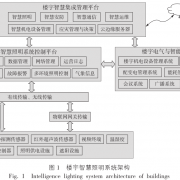

在工厂厂房车间智能照明系统改造中,人体移动传感模块是实现 “人来灯亮、提前响应” 的核心硬件,其人体移动传感模块安装位置与感应灵敏度直接决定照明体验的智能化与便利性。本文基于该汽车工厂厂房焊接车间与组装车间的实地测试场景,详细拆解人体移动传感模块的测试方式,重点说明安装位置对光照的影响、感应灵敏性测试方案,以及如何通过参数优化实现 “灯随人动、提前亮起” 的效果。

一、人体移动传感模块安装位置测试:匹配区域场景,确定 “最优感应覆盖范围”

人体移动传感模块的安装高度、角度与位置,需结合车间区域功能、人员活动路径及设备布局综合确定,不同区域的测试重点与优化方向存在显著差异,最终目标是让感应范围覆盖 “人员即将进入的区域”,而非仅覆盖 “人员当前所在区域”。

1. 工厂焊接车间:聚焦 “工位与通道衔接区” 的安装测试

焊接车间的人员活动特征为 “固定工位作业 + 短暂通道穿行”,测试团队针对两种场景设计安装位置对比测试:

- 测试变量:选取 3 个典型测试点,分别将人体移动传感模块安装在 “工位正上方(高度 6m,探测角度 120°)”“工位与通道衔接处立柱(高度 5m,探测角度 90°)”“通道中间横梁(高度 7m,探测角度 150°)”,每个位置连续测试 24 小时,记录感应响应时间与照明覆盖盲区。

- 测试结果与优化:

- 若人体移动传感模块安装在 “工位正上方”:仅能覆盖工位核心区(半径 3m),人员从通道进入工位时,需走到工位边缘(距核心区 1m 处)才会触发感应,亮灯延迟约 1 秒,存在 “人到灯未亮” 的滞后;

- 若安装在 “通道中间横梁”:探测范围虽覆盖整个通道(宽度 40m),但因高度过高(7m),对靠近工位的人员感应灵敏度下降,当人员在工位周边作业时,易出现 “误判未活动” 导致灯灭;

- 最优位置为 “工位与通道衔接处立柱(高度 5m,探测角度 90°)”:探测范围可覆盖 “通道末端(人员进入方向)1.5m + 工位边缘 2m” 的衔接区域,人员从通道走向工位时,刚踏入通道末端的感应范围(距工位还有 1.5m),模块即触发照明,实现 “灯提前亮、人到灯已亮”,且无覆盖盲区。

2. 工厂组装车间:针对 “检测台 / 组装台周边” 的精准安装测试

组装车间人员活动范围固定(如检测员围绕检测台作业、组装员在固定台位工作),需确保人体移动传感模块覆盖 “人员活动的预判路径”(如从通道走向操作台的必经路线):

- 测试变量:以检测区为例,将人体移动传感模块分别安装在 “检测台正前方墙面(高度 1.8m,探测角度 60°)”“检测台侧方立柱(高度 3m,探测角度 80°)”“通道通向检测台的入口处墙面(高度 2.5m,探测角度 70°)”,模拟人员 “从通道走向检测台”“在检测台周边移动” 两种场景。

- 人体移动传感模块测试结果与优化:

- 安装在 “检测台正前方墙面”:仅覆盖检测台正前方 2m 范围,人员从侧方走向检测台时,需走到正前方 1m 处才亮灯,存在 “侧面进入无响应” 的问题;

- 安装在 “检测台侧方立柱”:虽覆盖检测台周边 3m 范围,但人员从通道走向检测台时,需走到距检测台 1m 处才亮灯,亮灯时机滞后;

- 最优位置为 “通道通向检测台的入口处墙面”:探测范围覆盖 “通道入口 3m + 检测台周边 2m”,人员从通道进入入口处(距检测台还有 2.5m)时,模块即触发照明,待人员走到检测台时,灯光已稳定亮起,且在检测台周边移动时,照明始终保持,无断连或延迟。

二、工厂车间人员活动感应灵敏性测试:多场景模拟,确保 “无滞后、无误判”

感应灵敏性测试需覆盖厂房内人员的典型活动状态(如正常行走、缓慢移动、携带物料行走),通过调整模块的 “探测距离”“触发延迟时间”“灵敏度等级” 参数,实现 “人刚进入预判范围,灯立即亮” 的效果,避免 “人到中心才亮灯” 的问题。

1. 人体移动传感模块基础参数调试:确定 “探测距离与触发延迟” 的最优值

测试团队先通过基础参数调试,为不同区域设定初始参数,再结合实际场景优化:

- 探测距离调试:根据车间区域宽度与人员活动路径,将焊接车间通道的传感模块探测距离设定为 5m(通道宽 4m,覆盖通道两侧各 0.5m 的安全冗余),组装车间操作台周边设定为 4m(覆盖 “通道到操作台的 2.5m 路径 + 操作台周边 1.5m 活动范围”);通过 “逐步增加 / 减少探测距离” 测试,确认当探测距离小于设定值时,会出现 “人员进入范围不亮灯”,大于设定值时,会误触发相邻区域照明(如通道模块误触发工位照明)。

- 触发延迟时间调试:将模块默认触发延迟时间(从感应到人员到亮灯的间隔)从 1 秒逐步下调至 0.2 秒,测试不同延迟下的体验:延迟 1 秒时,人员已走 1.5m(正常行走速度 1.5m/s)才亮灯,滞后明显;延迟 0.5 秒时,人员走 0.75m 亮灯,仍有轻微滞后;最终确定延迟时间为 0.2 秒,此时人员仅走 0.3m,灯即亮起,完全无滞后感。

2. 人体移动传感模块的多场景模拟测试:覆盖 “不同活动状态与环境干扰”

为确保人体移动传感模块在复杂场景下仍保持高灵敏性,测试团队设计 5 类典型场景,每类场景测试 100 次,记录触发成功率与响应时间:

| 工厂车间测试场景 | 测试方式 | 预期效果 | 实际测试结果 |

| 正常行走(速度 1.2-1.5m/s) | 人员从通道走向工位 / 操作台,模拟日常通行 | 进入探测范围 0.2 秒内亮灯,成功率 100% | 平均响应时间 0.18 秒,成功率 100% |

| 缓慢移动(速度 0.5-0.8m/s) | 人员携带重物(如焊接材料、零部件箱)行走 | 进入探测范围 0.3 秒内亮灯,成功率≥98% | 平均响应时间 0.25 秒,成功率 99% |

| 边缘试探(靠近探测范围边界) | 人员在探测范围边缘(如距设定边界 0.5m)缓慢移动 | 触发亮灯,无 “边界不响应” | 100 次测试均触发,无边界盲区 |

| 多人同时进入 | 2-3 人同时从不同方向进入探测范围 | 同步触发亮灯,无 “仅部分人触发” | 100 次测试均同步亮灯,无差异 |

| 设备干扰环境 | 焊接设备运行(电磁辐射 50V/m)时,人员行走 | 感应不受干扰,响应时间无延迟 | 平均响应时间 0.2 秒,与无干扰时一致 |

3. 防误判测试:避免 “非人员活动触发照明”

除灵敏性外,需确保人体移动传感模块仅对 “人员活动” 响应,避免因设备移动等过敏误触发:

- 测试方式:在焊接车间,让机器人搬运设备在传感模块探测范围内移动(速度 0.8m/s),观察模块是否误触发;

- 结果优化:通过调整模块的 “红外探测波长”(仅识别人体红外辐射波长)与 “活动判别算法”(仅响应持续 0.5 秒以上的移动目标)

三、“提前亮灯” 的技术实现逻辑:从 “被动感应” 到 “主动预判”

工厂车间要实现 “人刚走到需要照明的范围,灯就提前亮起”,核心是让传感模块的 “探测范围” 与 “人员活动路径” 形成 “预判衔接”,而非仅覆盖 “当前活动区域”,具体通过以下三层逻辑实现:

1. 路径预判:让探测范围覆盖 “人员进入的前置路径”

通过实地考察明确车间区域人员的 “固定活动路径”(如从通道→工位、从入口→操作台),将传感模块的探测范围向 “路径起点方向” 延伸 1.5-3m(根据人员行走速度与亮灯延迟时间计算:若人员行走速度 1.5m/s,亮灯延迟 0.2 秒,需提前覆盖 0.3m 路径;为确保冗余,实际延伸 1.5-3m),当人员踏入前置路径时,人体移动传感模块即触发照明,待人员走到核心区域(如工位、操作台),灯光已稳定亮起。

2. 参数协同:“探测距离 + 响应延迟 + 照明启动速度” 联动优化

- 探测距离:根据路径长度设定,确保覆盖前置路径与核心区域,无断点;

- 响应延迟:将人体移动传感模块触发延迟调至 0.2 秒以内(工业级模块最小延迟可达 0.1 秒),减少从感应到亮灯的时间差;

- 照明启动速度:选用支持 “瞬时启动” 的 LED 光源(启动时间≤0.1 秒),与模块响应延迟叠加后,总延迟≤0.3 秒,人员几乎无感知滞后。

3. 动态校准:安装后根据实际使用反馈调整参数

工厂智能照明控制系统硬件安装后期调试,工作日期间车间实际操作人员参与体验,收集反馈并动态校准:

- 如焊接车间操作人员反馈 “从通道进入工位时,灯虽提前亮,但亮度上升较慢”,测试团队将照明 “亮度渐变时间” 从 3 秒调整为 1 秒,确保灯亮后快速达到设定亮度;

- 组装车间检测员反馈 “在检测台周边转身时,灯有短暂暗灭”,团队将模块 “活动判定间隔” 从 5 秒缩短至 3 秒,确保人员轻微活动也能被识别,避免误判 “无人活动”。

四、测试成果:实现 “智能化、便利性” 双提升

经过为期48小时的安装位置测试与感应灵敏性测试,人体移动传感模块最终达到预期效果:

- 响应及时性:人员从通道走向工位 / 操作台时,平均亮灯提前距离为 2.2m(即人员还距核心区域 2.2m,灯已亮起),无 “人到中心才亮灯” 的滞后,亮灯响应时间稳定在 0.15-0.25 秒;

- 场景适配性:在正常行走、携带物料、设备干扰等场景下,感应成功率达 99.5% 以上,无漏触发或误触发;

- 用户体验:车间操作人员反馈 “现在走到工位前,灯就已经亮了,不用等,也不用手动开灯,比之前方便太多”,尤其是焊接车间操作人员,无需在昏暗环境中等待灯亮,作业安全性与效率显著提升。

此次测试充分验证:人体移动传感模块的性能并非仅依赖硬件本身,更需通过 “安装位置匹配场景 + 参数调试贴合人员活动” 的精细化测试,才能真正实现 “灯随人动、提前响应” 的智能化效果,让智能照明控制系统从 “被动服务” 升级为 “主动适配”,最大化体现智能照明的便利性。